3年生 3学期 所見例文 の記事のご紹介です。

所見を段々と進めています。

お役に立てればと思い、3年生の3学期の所見の例文を公開します。

-------------------------------------------------------------------------------------

1.書写

書写「書初め」では、見本をよく見て、はねやはらいに気をつけながら、真剣に取り組むことができました。始筆から終筆まで、集中して書き上げる姿が立派でした。また、作品が市の書初め展に選ばれました。

書写「書初め」では、見本をよく見て、はねやはらいに気をつけながら、真剣に取り組むことができました。また、作品が市の書初め展に選ばれました。

書写「水玉」では、見本をよく見て、はねやはらいに気をつけながら、真剣に取り組むことができました。練習では10枚以上も半紙に書きました。集中して取り組む姿勢が素晴らしかったです。

2.国語

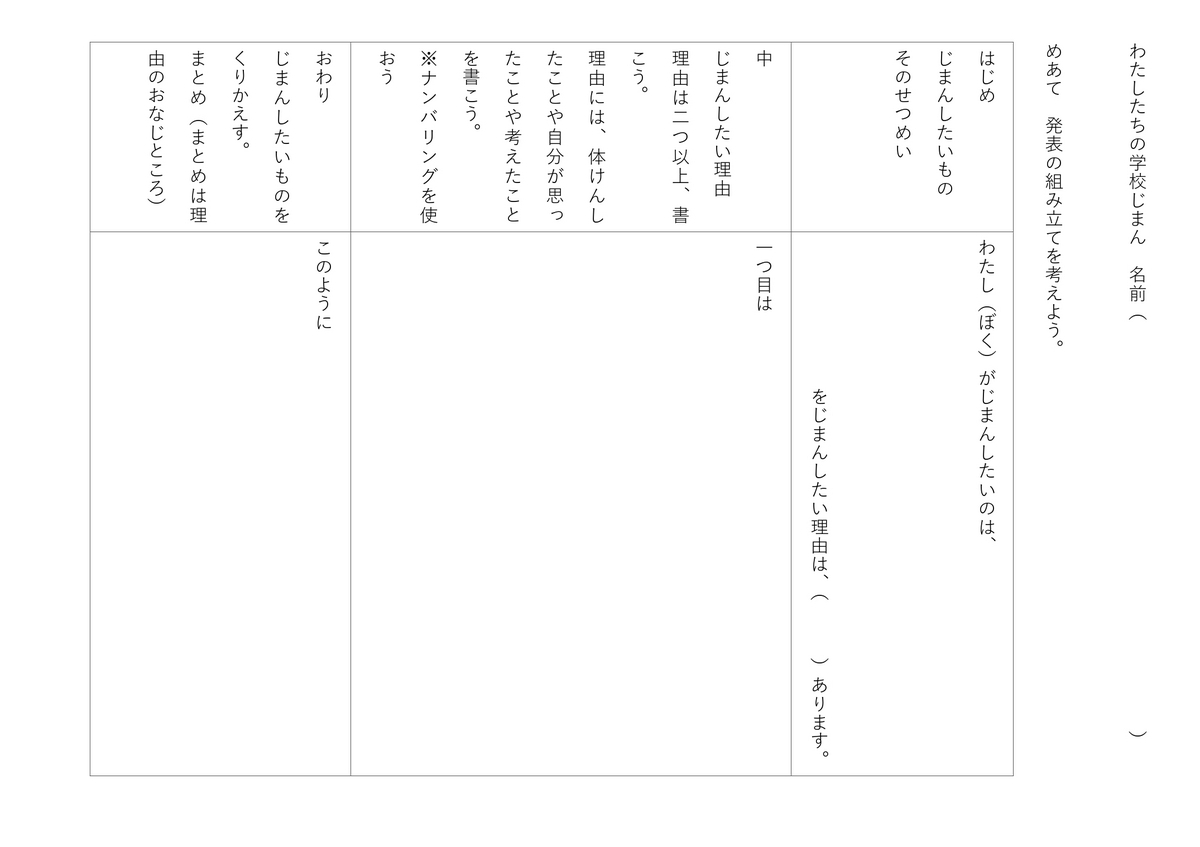

国語「わたしたちの学校じまん」では、音楽室を選び、理由や事例などを分かりやすく発表ノートにまとめ、相手に伝わるように発表することができました。言葉の抑揚や強弱、間の取り方などに注意して話していました。

国語「わたしたちの学校じまん」では、音楽室を選び、理由を分かりやすく発表ノートにまとめ、相手に伝わるように発表することができました。間の取り方や声の大きさなどに注意して話していました。

国語「わたしたちの学校じまん」では、図書室を選び、理由を分かりやすく発表ノートにまとめ、相手に伝わるように発表することができました。間の取り方や声のスピードや大きさなどに注意して、上手に発表しました。

国語「わたしたちの学校じまん」では、プレイルームを選び、理由を分かりやすく発表ノートにまとめ、相手に伝わるように発表することができました。アイコンタクトや声のスピードや大きさなどに注意して、上手に発表しました。

国語「わたしたちの学校じまん」では、校庭を選び、理由を分かりやすく発表ノートにまとめ、相手に伝わるように発表しました。大きくはっきりした声で、上手に友達に伝えました。

国語「わたしたちの学校じまん」では、ビオランドを選び、理由や事例などを分かりやすく発表ノートにまとめ、相手に伝わるように発表することができました。言葉の強弱、間の取り方などに注意して話していました。

国語「わたしたちの学校じまん」では、体育館を選び、理由や事例などを分かりやすく発表ノートにまとめ、相手に伝わるように発表することができました。言葉の強弱、間の取り方などに注意して話していました。

国語「カンジー博士の音訓カルタ」では、津・者・薬・注など、習った漢字を上手に使いながら、音と訓の読み方を使った5・7・5の句を四つも作りました。

国語「ありの行列」では、はじめ・中・終わりに分けることができました。「このように」などの言葉に注目して、理由も分かりやすかったです。

国語「ありの行列」では、本文の具体的な事例を引用し、読んだ感想を具体的に分かりやすく、書いていました。

国語「モチモチの木」では、なぜ豆太が字様を助けたのか、自分の考えの理由として自分の祖父や祖母が亡くなったときに怖くて泣いたことを書くことができました。

国語「モチモチの木」では、なぜ豆太が字様を助けたのか、自分の考えの理由として自分の祖父や祖母が亡くなったときに怖くて泣いたことを書くことができました。

国語「モチモチの木」では、なぜ豆太の心情に寄り添いながら、自分の考えを分かりやすく書くことができました。

国語「モチモチの木」では、感想で「はじめと終わりで印象が変わる物語だと思った。」と書くなど、本文を根拠に自分の考えを分かりやすく書くことができました。

国語「モチモチの木」では、感想で「はじめと終わりで印象が変わる物語だと思った。」と書くなど、本文を根拠に自分の考えを分かりやすく書くことができました。

国語「モチモチの木」では、豆太の心情に寄り添い、自分の考えを分かりやすく書くことができました。本文を根拠に自分の考えを深めているところに成長を感じました。

国語では、物語文の読み取りに意欲的に取り組みました。国語「モチモチの木」では、なぜ豆太の心情に寄り添いながら、本文を根拠に自分の考えを2ページも詳しく書くことができました。

3.算数

算数「かけ算の筆算」では、58×46の筆算のやり方を全員の前で説明しました。筆算の手順を一つ一つ、分かりやすく説明することができました。

算数「かけ算の筆算」では、19×30の筆算のやり方を全員の前で説明しました。筆算の手順を一つ一つ、分かりやすく説明することができました。最後に0を付けるのを忘れないように気を付けるポイントも丁寧に説明しました。

算数「かけ算の筆算」では、58×46の筆算のやり方を、答えの位に注目しながら、全員の前で説明しました。どのように計算するのか、ていねいに伝えていました。

算数「三角形と角」では、二等辺三角形や正三角形、円を使って、上手に模様を作りました。作った模様をテントやヨットなど、何かに見立てていました。

4.社会

クラスのためにたくさん働いてくれました。社会科見学では、探検ボードを一人で全員に配ってくれました。

社会科見学では、ふるさと歴史館で学んだことを、写真を上手に使いながら、新聞にまとめました。クラスで一番早く新聞を仕上げていました。

社会科見学では、ふるさと歴史館で学んだことを、新聞にまとめました。昔の道具に興味をもち、タイプライターや冷蔵庫などを記事に分かりやすく書きました。

社会科見学では、ふるさと歴史館で学んだことを、新聞にまとめました。昔の道具に興味をもち、冷蔵庫やタイプライターなどを分かりやすく書くことができました。

社会科見学では、ふるさと歴史館で学んだことを、新聞にまとめました。昔の道具に興味をもち、かごや黒電話などを記事に分かりやすく書くことができました。

5.理科

理科「じしゃくのふしぎ」では、U字じしゃくでは、N極とS極が引き付け合う力が場所によって、違うことに気付き、ノートに詳しく書くことができました。

理科「じしゃくのふしぎ」では、じしゃくにとても興味をもち、意欲的に実験に取り組んでいました。自分の考えもノートにたくさん書くことができました。

国語や理科では、毎時間、自分の考えを発表しました。理科「ものの重さ」では、自分の体験から予想を考え、みんなの前で発表しました。分かりやすく、発表できるところはさんの長所です。

理科「ものの重さ」では、実験の結果から他の人と違う視点で考えたことを、みんなの前で発表しました。

理科「ものの重さ」では、素材の違いに注目して、予想を書いていました。ノートに注目するポイントを吹き出しで書くなど、工夫していました。

理科「ものの重さ」では、えんぴつなど具体的な例で説明し、工夫して予想を書きました。

理科「ものの重さ」では、素材の違いに注目して、予想を書いていました。ノートに注目するポイントをイラストで表現するなど、工夫していました。

5.体育

体育「幅跳び」では、リズミカルな助走から力いっぱい踏み切り、2m50cmも飛ぶことができました。着地も上手でした。

体育「幅跳び」では、目線と手を上に上げ、スピードをあげて走りました。リズミカルな助走から力いっぱい踏み切り、3mも飛ぶことができました。

体育「幅跳び」では、目線を上に、リズミカルな助走から力いっぱい踏み切り、2m48cmも飛ぶことができました。

体育「跳び箱」では、自分の課題を意識しながら練習に取り組みました。開脚跳びでは4段の高さをコツを意識しながら、上手に跳ぶことができました。

体育「長なわ」では、意欲的に練習し、コツを掴むことで上手に跳べるようになりました。また、自分が考えたコツをクラス全体に伝えていました。

体育「跳び箱」では、台上前転に意欲的に取り組みました。自分なりにコツを意識しながら、上手に台上前転ができました。

6.図工

図工「カラフルねん土でしゃしん立てをつくろう」では、細かい造形にこだわり、葉のひらひらと揺れる様子を上手に表現していました。

図工「カラフルねん土でしゃしん立てをつくろう」では、バラを細かい造形にこだわり、上手に表現していました。

図工「カラフルねん土でしゃしん立てをつくろう」では、細かい造形にこだわり、音符や波などを粘土で上手に表現していました。

図工「カラフルねん土でしゃしん立てをつくろう」では、細かい造形にこだわり、おにぎりのかわいいキャラクターを粘土で上手に表現していました。

図工「カラフルねん土でしゃしん立てをつくろう」では、細かい造形にこだわり、雪や雪だるまのかわいいキャラクターを粘土で上手に表現していました。

図工「カラフルねん土でしゃしん立てをつくろう」では、細かい造形にこだわり、海の様子や魚のキャラクターを粘土で上手に表現していました。

7.音楽

音楽のリコーダー「パフ」では、苦手な友達に丁寧に吹き方を教えていました。ドレミのふき方を実演で教えるなど、工夫していました。

8.その他

書写の道具の片づけを手伝い、給食のランチョンマットをひいてあげるなど、友達に優しく接していました。

友達のために、優しい行動ができるようになりました。体育の際に、重い荷物を一人で持っていた児童に気付き、自分から声を掛けて、一緒に荷物を運んであげていました。

6年生を送る会では、学年の代表を務めました。休み時間も集まるなど、6年生のために頑張りました。

3学期も自分から学習に取り組めました。漢字は、ドリルに繰り返す練習することで、少しずつ身についてきました。

かけ算や□を使った式のプリントに繰り返し取り組むなど、自分が苦手な学習にも、意欲的に取り組めました。

休みが続いている友達に手紙を書きました。たくさんの友達に声を掛けるなど、友達を励まそうと一生懸命に取り組みました。

給食当番では、配膳台の準備などにいち早く取り組み、大活躍でした。みんなのために働こうと一生懸命に取り組みました。

クラスで一番に掃除道具を準備し、熱心に掃除に取り組んでくれました。みんなのために働いてくれました。

6年生や1年生のために、お花つくりを頑張ってくれました。休み時間も一生懸命に取り組み、綺麗な花のアーチを完成させました。

図工の時間に、友達が使った道具を変わりに片付けてあげるなど、優しい行動が素晴らしかったです

6年生を送る会では、クラスの代表として、一生懸命に取り組みました。

-------------------------------------------------------------------------------------